車の既成概念から一歩踏み出す。そこにこの車を提案する意味があった。

前章ではパオがバナナリパブリックという、さまざまな商品を取り扱うファッションブランドからの

「トラベル・旅行、サファリ」というキーワードの元に、プロジェクトがスタートし開発された車ということが解かって頂けたかと思う。しかし、ここで重要なのは、世間一般的な「トラベル・旅行」や「サファリ」といったイメージをテーマやキーワードにして開発されたのでは無く、

バナリパが言うところの「トラベル・旅行、サファリ」の感覚であるということだ。

この段階ではさっぱり理解出来ないと思うので、本章ではパオのコンセプトやキーワードを中心に話を掘り下げてみたり、

当時の車達とのガチンコ比較を行ってみたりしたいと思う。

バナナリパブリックが言うところの

「トラベル・旅行、サファリ」とは?

ここはとても重要で、まずはここから理解したいものだ。

前章の最後で触れていたが、古場田氏がバナナリパブリック(以下、バナリパ)で感じた印象をこう語っている。

「軍の放出衣料を民生用に少しお洒落にアレンジしたモノを販売するなど、気分をとても大切にした世界だったと思います。」

バナリパの店舗ディスプレイはジャングルに不時着したセスナのジオラマをフルサイズで配置ディスプレイされており、そのセスナが不時着してしまった未開拓の地から冒険が始まるといった具合のストーリーで演出されているのである。

そして、その冒険で使われている(装備しているであろう)服、バッグ、小物が商品として所狭しと並んでいるという。

そういった気分を味わえられる商品を扱っているのが当時のバナリパであった。

【 当時のバナリパ通信販売カタログ 】

あくまで気分だということである。「〜している気分。」これだ。

つまり、パオに乗ると旅行に行った気分になったり、冒険している気分を味えたりする車であるということである。

パオを開発する上で表現されたワード

- 「日常生活の中にいながらリゾート気分を味わえる」

- 「パオに乗ると電信柱がヤシの木に見える」

- 「スマートなJeepっぽい」

- 「ラテン系のジャズがかかっているような」

気分なパオを証明するパオの性能リスト

- 「4輪駆動でもない」

- 「荒野を走るわけでもない」

- 「ちょっと背が高いとか丸みとかそういったバランスがいいとか」

- 「ヘビーデューティーじゃない。っぽいだけで、ミドルデューティー」

車の既成概念から一歩踏み出す。

そこにこの車を提案する意味があった。

いかにパオが気分というものを大切にして、また重要な要素であるかを分かっていただけたかと思う。

ここで皆にしっかり伝えておかないといけないことがある。それは、この気分というモノを車の世界に持ち込んだということだ。

古場田氏もインタビューの中でこう語っている。「とにかく人の心の中に在る車の既成概念みたいな物からどうやってもう一歩踏み出せるかという所にこの車の提案する意味があるのです。」

当時の時代背景から少し掘り下げてみよではないか。パオが開発された当時、クルマの世界では飛躍的に技術が進歩し、

v6,3000などハイスペックなエンジン、流線型のエアロフォルムなどの最先端技術を駆使したモノが大流行した時代である。

しかし、v6,3000などハイスペックなエンジンや、空力などは日本の公道を走るには無用の長物である。

つまりは、一通りクルマとしての技術が行き着いた時点かもしれいない。しかし、それとはまた裏腹に技術はどんどん進化していくのである。

そんな時代に違和感をおぼえたパオ開発チームは「技術が進化していった先にはいったい何が待ち受けているのか?」などを提議し、

「クルマを生活を演出するための道具」と考えるBe-1で開拓した新しい感覚のトレンドリーダー層の共感にさらに応えることと、

今後一段と強まる個性化志向の流れを考慮し、思い切った先進コンセプトの商品化を目指したのであった。

それでは実際に当時のパオの4つの訴求ポイントをまとめたのでご覧頂く。

パオの訴求ポイント

一人ひとりにオーダーメイドの1台を。これが本来あるべき人とクルマの間柄なのではないか。大量生産、大量販売を前提とした、マスプロダクトたらざるを得ないクルマの宿命を熟知しつつも、昨今のクルマの売れ方、そう反問せざるを得ない。

パオはBe-1につづくPIKE CARとして位置づけ、量産車ではできない冒険の数々をおこなった。

|

ハイテク、ローテク、ノーテク、デッドテク等テクノロジーを修飾する言葉が多様化したように、

もはや、ピカピカなメタリックなテクノロジーの未来を信じる人は少ないと思われるが、テクノロジー

がこれからどんな変貌を遂げるか、確実に予測する事は困難である。PAOはそのような混沌の渦の中に

、テクノロジーの側から投げ込んだ試金石のようなものである。過去のスタイルを現在のテクノロジーで

具現化し、新しいテクノロジーの使い方を模索した。

|

PAOはクルマというよりオブジェに近いかの知れない。Be−1との違いもここにあり、あるひとつの精神性

そのものといえる所まで到達したと考えた。現存のパラダイムの枠外で、PAOはヒトとクルマの新しい関係をつくろうと試みた。

|

4WDでも、V6,3000でもないPAOで、一つ越えられる地平線があるとしたらそれは心の中の地平線だろう。

ひとにはそれぞれ自我、精神、自己宇宙、常識、日常生活、自分らしさ等、ひとりひとりの自分の中に確固とあって自分を閉じ込めている、見えないけれど大きなかべがある。PAOの提案

する冒険は、常に自分の地平線の外へと転がり続ける勇気のことである。我々はそんな冒険精神の持ち主のことをパオイストと名付けた。

|

車の技術が進化し、v6,3000などハイスペックエンジンや流線型のエアロフォルムなど大流行した時代に、

それとは違うまったく新しい別の概念をクルマの世界に持ち込んだのかがよく解かる。

当時の評価される車の性能との比較

| 当時の評価される車 |

パオ |

大排気量

ターボ

流線型のボディー形状

|

小排気量

キャブレーター

空力など一切気にしないボディー形状 |

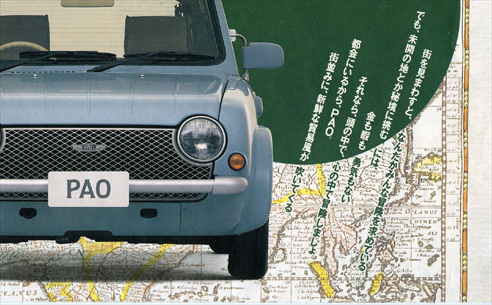

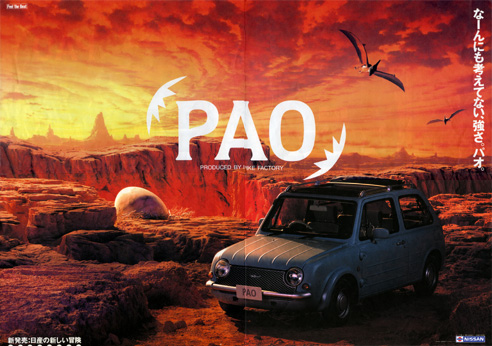

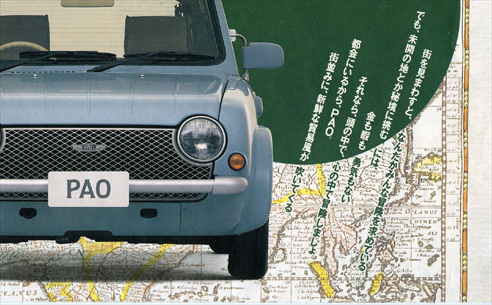

【 当時のパオのリーフレット一部 】

街を見まわすと、なんだかみんな冒険を求めている。でも、未開の地とか秘境に挑むには、金も暇も勇気もない。それなら、頭の中で冒険しましょ。

都会にいるから、PAO。町並みに、新鮮な貿易風が吹いてくる。

いかに当時としては斬新だったかが容易に理解できるだろう。

現在のクルマの世界からでもその発想がいかに新しいことだったが読み解く事ができる。、

ニュービートル、ニューミニ、ニューフィアット500がここ最近に復活したことは皆もよく知るところだろう。

ニュービートル/1999年、ニューミニ/2001年、ニューフィアット500/2007年3月に各車が発売されたのである。

このクルマたちはどういった車たちか考えてほしい。

「果たしてこの車を購入する人達はいったい何をこの車たちに求めているのか」を。

高性能?価格?機能性?利便性?メンテナン性?はたしてそうだろうか?

昔の憧れや、デザイン性。ステータス。マイノリティー。これらに言えることは、つまりは「気分」を味わえる(イメージした)車ではないだろうか?

「クラシックではないがクラシックカーを乗っている気分」「当時を彷彿させるデザイン」「ひととは違うオシャレ感」そして、ファッションの一部であるということだ。

ニューミニなどは、クルマ雑誌よりもファッション雑誌に掲載される頻度のほうが非常に高く、気分を売りにしていることが伺える。

これはあくまでスピードウェルの憶測だが、やっとここに来て「気分なクルマ」が出てきたといったところではないだろうか?

そんな気分な車が世界に先駆けて1989年に日本から生まれていたなんて驚き以外のなにものでもない。

さらに、パオ開発当時、開発チーム中では、ニュービートル、ニューミニ、ニューフィアット500という「気分なクルマ」が今後出てくることなどすでに想定していたというのだから

かなり深く研究がなされていたと言えるであろう。

生活を演出するための道具。

そのような車なんですパオは。

少し話がそれたようだ。話を元に戻すのだが、

「トラベル・旅行、サファリ」をキーワードにしたときに頭に浮かぶのが4輪駆動車である。

例えば、「Jeep」「パジェロ」「ジムニー」などを想像してしまう。それぞれに山坂道も登り悪路での走破性は優れているだろう。

古場田氏いわく「ジムニーでもいいんだけどあんな露骨でストレートな物ではないと言うことです。」

あくまで気分というところで賢明な読者はもうストレートすぎるという感覚がお解かりいただけるだろう。

そうパオは悪路なんて走らないし、走破性も必要としないのだから。

サファリカーとパオの比較

| サファリカー |

パオ |

4WD

オフロードタイヤ(大きくゴツゴツ)

車高が高い |

2WD

オンロードタイヤ 径は小さく一般舗装路用

車高は高くない |

古場田氏いわく「まぁ女性が乗れる様なJeepっぽい感覚といったほうがとても解かりやすいかな?でもそれは決して荒野を走るような訳でもないし

山坂道を登るようなものでも無いし、なにより四駆でも無いしということです。クルマの既成概念的世界から言えば極めて非常に邪道ですよね。なんじゃそらという物です。」

しかし、その邪道な部分がパオには非常に重要なコンセプトであることに気づくのである。そういう意味でクルマとしての基本性能みたいなものはバッサリ切られているのであった。

初代マーチからBe-1、PAOとあたらしくなっていっても、基本的なボディーの骨格やエンジンユニットの性能などほとんどなにも変化していないところが最たる例である。

古場田氏:「クルマの序列とか格付けとか守らなければならないような部分など

「パオ」はクルマとしての基本を切り捨てているんです。より走る、より曲がる、より止まる。そんな物は一切もとめていない。

そんなところで勝負する車じゃない。パオって自動車として捉えるとつまらないので映画とかドラマの劇中車くらいで考えてもらえれば解かりやすいと思います。」

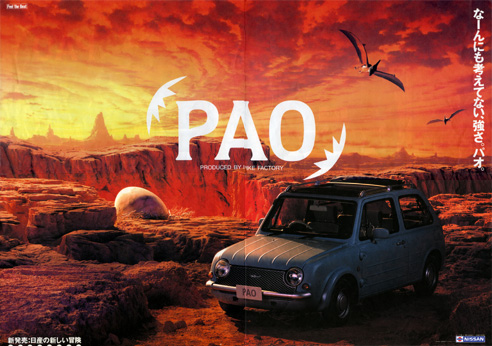

なーんにも考えてない、強さ。パオ。

そう、パオはあくまで気分なクルマということを理解できただろうか?気分!

古場田デザインスタジオ 古場田良郎

プロダクトデザイナー

日産自動車デザイン本部在籍中は、数々の量産車のデザイン、同社CIデザインシステム導入プロジェクトを始め、各種先行開発、および限定生産車「Be-1」「PAO」「FIGARO」の商品企画、デザインを手掛け、パイクカー(高感度商品)戦略の基礎を築く。 現在、企業イメージの形成や企業、各種団体、地域などの活性化に向け、情報と情緒をもとに、モノ本来の基盤を高めながら商品価値形成を行い、ヒトとモノと社会の良い関係をカタチづくるためのさまざまなデザイン活動(コーディネート、ディレクション、プロデュース)を行っている。

(社)日本インダストリアルデザイナー協会/会員

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 アドバイザー

財団法人 石川県産業創出支援機構 アドバイザー

link:古場田デザインスタジオ