ラシーンは四角いキャンバス!?

1993年、第30回東京モーターショーの日産ブースでは、愛くるしく四角いコンセプトモデルが展示された。

その名は

『RASHEEN・ラシーン』。時代は3次元曲線を多様した流線型が主流。同じ日産ブース内ではR33型スカイラインが展示されていたのだから、

ラシーンがそこにあるという光景は異様であったと想像がつくであろう。そんな時代と逆行するラシーンのコンセプトモデルであったが、大きな賞賛をへて、

1994年12月に晴れて市販される事となるのであった。

さて、このラシーンというクルマだが、一見すれば四角くて可愛らしい印象を受ける。

しかし、その造形は単体パーツを見てとれば、非常に機能的であり、なお個々のパーツ自体が素材感を主張していることが伺える。

スピードウェル社は、そのパーツの素材感に着目し、「ラシーンの持つポテンシャルをさらにひきたたせる事が出来るのではないか」というチャレンジスピリットを掲げ、

日々製作に没頭するのであった。

しかし!!!ここでいつものウェル的好奇心が爆発!!ラシーンの本質を知らずして、スピードウェルが何を出来よう。何をひきたたせる事が出来ようか??

そこで、まずはラシーンの本質を知るという一番重要なミッションを遂行する事となるのである。

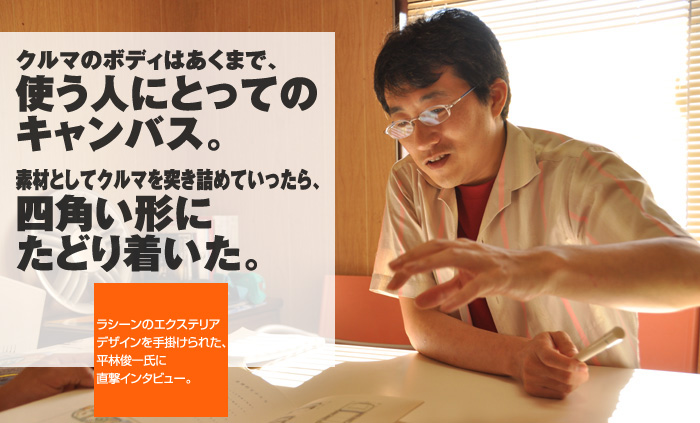

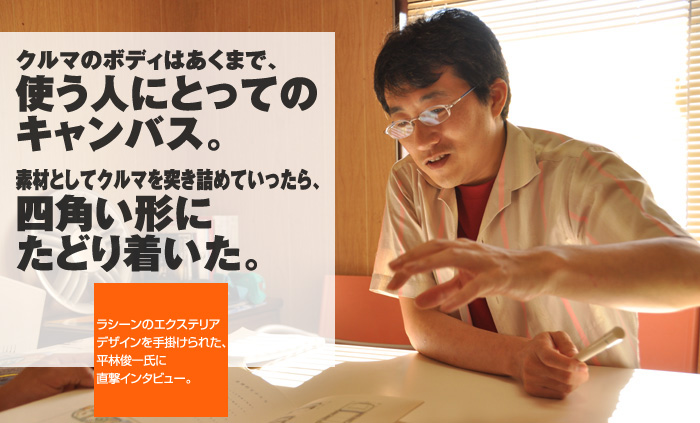

今回もご迷惑と承知の上で、ラシーンのエクステリアデザインを手掛けられた、平林俊一氏に直撃インタビューさせていだきました。

ラシーン コンセプト編

クルマのボディはあくまで、使う人にとってのキャンバス。

素材としてクルマを突き詰めていったら、四角い形にたどり着いたんです。

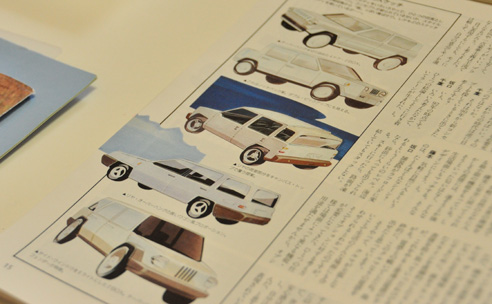

当時の時代背景としては、丸く流線型のエクステリアデザインが主流。さらにRVブームも定着し、泥臭くハードなデザインから徐々に乗用車化していくなか、四角いクルマが欲しいという要望を感じ取っていた。

「このクルマのコンセプトを表現できる、新しい四角さとは何か?を常に考えていました」

ただ四角いのであれば、時代をさかのぼるだけの古い車になってしまう。どうすれば新しい四角い形を構築できるのであろうか?

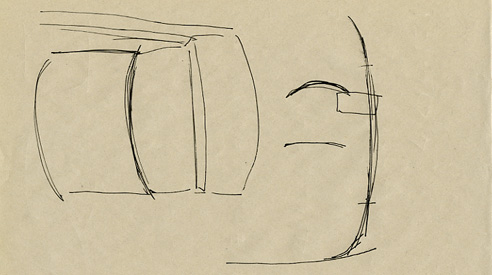

それは平林氏が描く柔らかい線が解決する事となり、新しい四角いクルマ『球面で構成された箱』としてラシーンの四角さを確立するのであった。

当時のコンパクトカーはスポーティーで軽量な3ドアハッチバックが主流。使い勝手に勝る5ドアは、まだまだファミリー志向という位置づけであった。

そんな中、ラシーンは『スローがかっこいい』という、ネイチャー志向の先駆けともいえるコンセプトを打ち立て、かっこよさと5ドアの持つ利便性を両立することに成功したのである。

もちろんそこにはいろんな試行錯誤があった。RV車と比べ低い車高(1450mmタイプ1)と、薄く四角い形状から生まれる『ワイド感』。

リヤCピラーより後方のウィンド周りのデザインから生まれる、ワゴンにもセダンにも見える『騙し絵』のようなシルエット。これらの工夫が大きく功を奏したのである。

1週間の合宿をおこなった山梨県の清春芸術村だ。この中にラ・リューシュという建物が有り、ここがラシーンの初期スケッチが描かれた場所である。

ラシーン デザイン・設計編

ラシーンには、機能感、機械感など『意味のあるパーツデザイン』が施されているというのだが、これは一体どういう事なのであろう。

バンパーを例にとってみよう。最近のクルマのバンパーはボディと一体化したデザインがほとんどである。しかしラシーンのバンパーをご覧頂きたい。

前後とも四角いバンパーというものが、ボディーにガッチリ装着されている。これが機能的なパーツのデザインということであろう。

ラシーンはそんな機能パーツがいくつも組み合わさって成り立っているのだ。

「カメラなどは特にそうでしょう。使う機能のところが変に一体感があったら困るじゃないですか。動くところは動きますよ、とパッと見てわからないとね」

「つるっとして目立たないドアノブというのは、このクルマでは違う。ドアノブ本来の機能がわかる形にする、そんな機械感(アナログライク)を持たせるようにしたんです」

ドアノブにしても、きっちりとした意味があり、グリルやヘッドライトなど全てに、機能的な要素が盛り込まれている。

こうした、こだわりのある『モノ』だからこそ、ラシーンというクルマに普遍性を感じるのかもしれない。

ラシーンの大きな特徴の一つがヘッドランプ。丸と四角とが合わさったデザインである。特に内部の構造の設計は難しく、製作には非常に時間を費やしたところでもあったようだ。

ランプの外側にメッキのリムが付くという所がポイントだろう。

メッキリムというのは、時代と共に古くさいという風潮で一度は衰退したデザインであった。しかし、丸と四角の異形ヘッドランプをメッキリムが覆う事により、『古くささ』が『新しさ』へと転換された瞬間であった。

今ではこのメッキリムが流行りつつあるのだが、ラシーンが先駆けであったという事は間違いないようだ。

最後に沢山のラシーンお宝グッズを見せていただきました。レアな物ばかり!ありがとうございました。

これからもスピードウェル社はラシーンの魅力を十分に楽しみたいと想うのでござる。

HyperNeutral 平林俊一

幼少の頃、父に連れられて鈴鹿サーキットに行くところからクルマに興味をもつ。 1991年、日産自動車に入社。デザイン本部、デザイン開発室に配属される。 ショーカー・デュアドのパーツデザインを手掛けた後、ラシーンのエクステリアデザインを担当する。 その後ルネッサ、エクストレイルのインテリアを担当、1999年に独立。 概念、デザイン、音楽と多方面で活躍する。

http://blog.livedoor.jp/its_new1969/

ウェルのあとがき

『一つひとつのパーツに命がある』

今回、平林氏とお会いし、色々と勉強させて頂いたのだが、ラシーンというクルマに見られる、素材一つひとつに命があるというコダワリが、ラシーンの普遍性につながっているだろう。

発売から15年という歳月が流れ、さらに愛され続けているという事は、偶然ではなく必然であったのだ。

これからも、ますますラシーンは愛され続ける事となりそうだが、スピードウェル社としての使命は、数限りあるラシーンと、その良さを大切にしながら、新たなオーナーに愛され続けられるように、クルマ作りを努力する事のようだ。